Nicht lieferbar

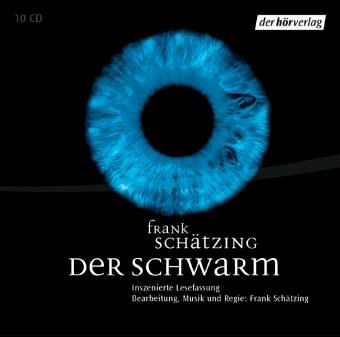

Der Schwarm, 10 Audio-CDs

Inszenierte Lesung

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ein Fischer verschwindet spurlos vor Peru. Ölexperten stoßen in der norwegischen See auf Würmer, die riesige Ozeanflächen besiedeln. In Kanada greifen Wale Touristen an. Eine unbekannte Macht aus dem Meer erhebt sich gegen die Menschheit. Sigur Johanson, norwegischer Biologe, und Leon Anawak, kanadischer Walforscher, schließen sich einem wissenschaftlichen Team an, das die Gewalt aus dem Meer erforschen will. Gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Karen Weaver kommen sie einer unheimlichen Wahrheit auf die Spur. Gewaltige Soundeffekte und opulente Kompositionen führen in unbekannte ...

Ein Fischer verschwindet spurlos vor Peru. Ölexperten stoßen in der norwegischen See auf Würmer, die riesige Ozeanflächen besiedeln. In Kanada greifen Wale Touristen an. Eine unbekannte Macht aus dem Meer erhebt sich gegen die Menschheit.

Sigur Johanson, norwegischer Biologe, und Leon Anawak, kanadischer Walforscher, schließen sich einem wissenschaftlichen Team an, das die Gewalt aus dem Meer erforschen will. Gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Karen Weaver kommen sie einer unheimlichen Wahrheit auf die Spur. Gewaltige Soundeffekte und opulente Kompositionen führen in unbekannte Tiefen und lassen die furchterregende Meereskraft lebendig werden. Die mächtigen Bilder verdichten sich in der inszenierten Lesung, die Apokalypse wird vorstellbare Realität.

Sigur Johanson, norwegischer Biologe, und Leon Anawak, kanadischer Walforscher, schließen sich einem wissenschaftlichen Team an, das die Gewalt aus dem Meer erforschen will. Gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Karen Weaver kommen sie einer unheimlichen Wahrheit auf die Spur. Gewaltige Soundeffekte und opulente Kompositionen führen in unbekannte Tiefen und lassen die furchterregende Meereskraft lebendig werden. Die mächtigen Bilder verdichten sich in der inszenierten Lesung, die Apokalypse wird vorstellbare Realität.