Ein Mensch ohne Namen. Und ohne jeden Hinweis auf seine Identität. Das ist der Fremde, der bewusstlos in die Irrenanstalt eingeliefert wurde und jetzt entlassen wird. Diagnose: unheilbarer Gedächtnisverlust. Er begibt sich auf eine Reise zu sich selbst. Es wird eine Reise in sein Unterbewusstsein, aus dem schaurige Dinge aufsteigen. Woher kommen sie? Was ist passiert? Was hat er getan? Diese Fragen stellt sich der Mann ohne Gesicht, der im Gasthaus den ersten Namen wählt, der ihm in den Sinn kommt: Edgar Allan Poe. Die Maske des Roten Todes: Hier findet er sich eingeschlossen in einem Palast. Vor den zugemauerten Toren stirbt die Bevölkerung an einer furchtbaren Seuche. Der Fürst hat sich mit seinem Hofstaat von der Außenwelt abgeschlossen, um dem Roten Tod zu entgehen. Eines Tages veranstaltet er einen Maskenball, um den Hofstaat aufzuheitern. Ein prächtiges Spektakel beginnt. Doch unter den Gästen ist eine Maske, die keiner kennt. Es ist die Maske des Roten Todes

Lauter Gestalten von nervösem Naturell: Edgar Allan Poes Erzählungen in Rainer G. Schmidts zeitgemäßer Übersetzung / Von Georg Klein

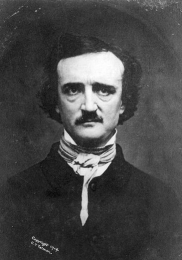

Wenn es beim Lesen eine Liebe auf den ersten Blick gibt, dann macht die Prosa von Edgar Allan Poe sie möglich. So wie die Gestalt der begehrten Person unter vielen aufleuchtet und diese zu Gleichgültigen macht, so kann eine Geschichte Poes die Texte, die sie zufällig umgeben, schlagartig verblassen lassen. Wie irgendwelche Gruselgeschichten geraten die Meistererzählungen des Amerikaners in allerlei Anthologien, die das Grauen, die Spannung oder das Phantastische im Titel führen, und sie sind dort nicht einmal fehl am Platz. Im Zoo der Literatur werden die Tiere nach hervorstechenden Merkmalen sortiert, und so müssen Poes Geschichten oft im Reptilienhaus des Horror-Genres darauf warten, daß der rechte Leser kommt, der mit suchendem Blick überfliegt, was da so kreucht und fleucht, um sich schließlich von der Pracht der großen nordamerikanischen Klapperschlange hypnotisieren zu lassen.

Solchermaßen gebannt, habe ich als Halbwüchsiger den "Fall Waldemar" zum erstenmal gelesen, eine wahrlich schauerliche Magnetiseur- und Hypnosegeschichte. Die Erstübersetzung Hedda Eulenbergs war für mich die Stimme des Autors, und wie tief sich der Rhythmus ihres eleganten, lang ausschwingenden Deutsch dabei in meine jugendliche Wahrnehmung prägen konnte, begriff ich, als ich mich Jahre später durch die Neuübersetzung von Arno Schmidt und Hans Wollschläger zu arbeiten begann. Plötzlich war bewußte Anstrengung vonnöten, denn der Fluß des Lesens hatte sich in ein neues, oft überraschend verengtes und kuriose Wendungen nehmendes Bett zu kämpfen.

"Er hatte ein ausgeprägt nervöses Naturell, was ihn zu einer trefflichen Versuchsperson für mesmerische Experimente machte", heißt es über den Helden Valdemar in der nun vorliegenden neuesten Übersetzung von Rainer G. Schmidt. Poe liebt es, seine Figuren so einzuführen. Und es wäre wohl der kausalen Kontrollgier unserer Gegenwart geschuldet, wenn wir diese Beschreibung des Protagonisten als Begründung der darauf folgenden grauenhaften Ereignisse verstünden. Poes Gestalten erleben nichts Schreckliches, weil sie verrückt sind. Ihre seelische Disposition ist nicht die eine Wurzel, aus der das Wahnwitzige wächst, sondern eher ein hochempfindliches Musikinstrument, das von einem Lufthauch, den andere allenfalls vage verspüren, zu einem heftigen spontanen Erklingen, ja sogar zu einem unheimlich kohärenten Spiel angeregt wird.

Wo Rainer G. Schmidt mit glücklicher Hand das überraschend exquisite Fremdwort "Naturell" wählt, um dieses sensible Saitenwerk zu benennen, habe ich bei Hedda Eulenburg "ausgesprochen nervöses Temperament" gelesen und dann bei Schmidt/Wollschläger das etwas ungeschickte "seine Gemütsart war ausgesprochen nervös" gefunden. Poes Art, von der labilen seelischen Verfassung seiner Protagonisten zu erzählen, hat wenig mit dem zu tun, was die Kritik heutzutage gerne mit der Therapievokabel "psychologische Einfühlung" meint loben zu müssen oder mit der Prägung "Psychogramm" als eine technische Meßleistung der Literatur rühmen will. Poe, dem es wahrlich nicht an logischem Instinkt und analytischem Talent gemangelt hat, wußte immer, daß die Seele größer ist als jedes theoretische Modell, das man sich von ihr machen kann. Der Übersetzer, der mit Poe von diesem Territorium erzählen will, muß sich daher auf die Weite und den Reichtum seiner muttersprachlichen Möglichkeiten besinnen.

Auf die Schatztruhe des Deutschen ist er schon allein dadurch verwiesen, daß Poe sich aus allen Regalen des gewaltigen englischen Wortarsenals bedient. Wer die Erzählungen im amerikanischen Original zu lesen versucht, dem wird ein Taschenwörterbuch nicht zum Nachschlagen reichen. Und auf eine ausgesprochen unselige Weise ist jenen deutschen Oberstufenschülern geholfen, die im Englischunterricht eine vereinfachte Fassung aufgetischt bekommen. Sie werden um etwas Wesentliches betrogen, um den Pomp, den Poes Sprache annehmen kann: ". . . acting upon this idear I reined my horse to the precipitous brink of a black and lurid tarn that lay in unruffeled lustre by the dwelling, . . ." Es ist wahrlich nicht schlecht, wie die beiden älteren Übertragungen diese Beschreibung aus "The Fall of the House of Usher" im Deutschen neu entstehen lassen. Wenn es jedoch eine Siegespalme des Pompösen gäbe, sollte sie Rainer G. Schmidt für seine Neuübersetzung überreicht werden: "Dieser Idee folgend, lenkte ich mein Pferd zu dem jäh abfallenden Rand eines maarartigen Pfuhls, der, schwarz, unheimlich und in ungekräuseltem Glanz nahe des Anwesens lag."

Spricht hier wirklich die damals noch blutjunge Kultur der Vereinigten Staaten zu uns? Wer ohne literaturgeschichtliche Vorkenntnisse, also im Stand unschuldiger Leserschaft, zu dieser neuen Auswahl von Erzählungen greift, könnte bis zum Schluß nicht darauf kommen, daß er einen amerikanischen Autor vor sich hat. Die meisten Erzählungen spielen in Europa. Ein seltsam verdunkeltes spätes achtzehntes oder frühes neunzehntes Jahrhundert, aber auch die Renaissance oder das Zeitalter der Inquisition werden in Szenerien heraufbeschworen, die heutige Leser an den Plunder aufwendiger Opernbühnenbilder oder an die Kostümfilme der Schwarzweiß-Ära und deren seltsam dunklen Überfluß erinnern mögen. Poes Blick ist nicht historisch in dem Sinne, daß er um ein an Quellen orientiertes getreues Verständnis von Vergangenem bemüht wäre. Die Macht seiner sprachlichen Vergegenwärtigung gilt immer einer Welt, die gestern noch gelebt zu haben scheint, die er mit Mitteln einer okkulten Inszenierung fast unmittelbar erreichen kann und die gerade wegen dieser Beschwörbarkeit auf besonders unheimliche Weise jenseitig ist.

Poes europäische Phantasien, die vielleicht ersten starken Imaginationen, die die amerikanische Literatur von ihrem Herkommen bildet, verschmelzen, versteht man sie als ein figürliches Ganzes, mit den untoten und wiedergängerischen Frauen seiner Geschichten. Poes Europa ist eine zunächst schwindsüchtig hinfällige, dann scheintote Frau, eine aufgebahrte Angebetete, deren Auferstehung der romantische Amerikaner schaudernd befürchtet und zugleich lüstern herbeisehnt.

Ähnlich seltsam wirkt es heute auf uns, wenn die jungen Vereinigten Staaten selbst in den Blickwinkel einer Geschichte geraten: "Während der furchtbaren Herrschaft der Cholera in New York hatte ich die Einladung eines Verwandten angenommen, vierzehn Tage bei ihm in der Zurückgezogenheit seiner kleinen Landvilla an den Ufern des Hudson zu verbringen. . . . mit Waldwanderungen, mit Skizzenmachen, Bootfahren, Angeln, Baden und Büchern hätten wir uns die Zeit schon angenehm vertreiben können, hätten uns nicht jeden Morgen neue Schreckensnachrichten aus der dicht bevölkerten Stadt erreicht." Im Jahr 1846, als die Erzählung "The Sphinx" erscheint, hat es noch Sinn, New York ausdrücklich eine "populated city" zu nennen. Ein gutes halbes Jahrhundert später wird Hedda Eulenburg dies bereits frei als "nahe Riesenstadt" in das Deutsch ihrer Zeit übertragen. Der Versuch, sich mit "volkreiche Stadt" ins neunzehnte Jahrhundert der eigenen Sprache rückzuübersetzen, den die Gesamtausgabe von Schmidt/Wollschläger dann um 1970 unternimmt, wirkt dagegen fast unfreiwillig komisch.

In "Die Sphinx" befindet sich Poes Ich-Erzähler auf dem Land, in einer Gegend, die sich die nordamerikanische Metropole inzwischen wohl längst vereinnahmt hat, die damals jedoch noch Distanz garantierte zu jenen "substances of terror" , die alle, die in New York verblieben sind, erdulden müssen. Die Erzählung braucht diesen Abstand, denn es geht in ihr, wie so oft bei Poe, nicht um das blitzartige Zuschlagen todbringender Gewalt, nicht um den zentralen Kahlschlag des Terrors, sondern um die Peripherie, um die Ahnungen, die den besonderen Gewaltakten vorausgehen, und um deren Nachschwingen in den seelischen Systemen.

So steht im Mittelpunkt der Geschichte eine seltsame Distanzerfahrung, eine Beobachtung, die der Erzähler über mehrere hundert Meter hinweg zu machen glaubt: Er sieht ein riesiges, monströs eigentümliches Wesen jenseits des Hudson einen Hügel ins Tal hinunterkriechen. Das Ungeheuer, größer als ein amerikanisches Kriegsschiff der damaligen Zeit, bedroht ihn nicht direkt, aber allein es durch das Medium der Fensterscheibe zu beobachten ist schrecklich genug. Es wird ihm zum unabweisbaren Omen nahen Unheils.

Nach wenigen Seiten, die Geschichte gehört zu den kurzen Prosastücken Poes, wird der Freund und Gastgeber des Erzählers das Rätsel dieser unheimlichen Erscheinung lösen. Das große Unglück in New York, mit dessen Nennung der Text begonnen hat, und die Erscheinung des Monsters hinter dem Fensterglas, der Höhepunkt des vermittelten Entsetzens, sind dann wieder klar voneinander geschieden. So könnte man als Leser die Erzählung in einem Moment der Ernüchterung zu den schwächeren Arbeiten Poes rechnen, in denen um einer billigen Pointe willen das kunstvoll aufgebaute Rätsel wie eine aufgeblasene Papiertüte zerschlagen wird: Das angebliche Monster war nur ein Nachtfalter, eine Totenkopfsphinx, die an einem nicht erkennbaren Spinnwebfaden hinabkletterte und so scheinbar ihren Weg über den fernen Hügel nahm.

Aber genau besehen, inszeniert Poe, der stets auch die Erwartungen des zeitgenössischen Zeitungs- und Zeitschriftenpublikums bedenken mußte, keinen Triumph der Besserwisserei. Ein "richly philosophical intellect" wird dem schließlich hilfreich aufklärenden Freund des Erzählers bereits im ersten Absatz zugesprochen. Und Rainer G. Schmidt nennt dies in der nun vorliegenden Neuübersetzung "seinen reichlich philosophischen Verstand" und läßt so Kritik an der Geistigkeit der Figur mitschwingen, während Hedda Eulenburg am Anfang des vorigen Jahrhunderts mit einem "sein scharfer, philosophisch geschulter Verstand" noch voller Enthusiasmus für die Vernunft ins Horn stieß.

Die jüngere Übertragung scheint mir dem Geist Poes näher, denn am Ende der Erzählung muß der Vertreter des analytischen Verstandes seinem furchtsamen Gast ausdrücklich zugestehen, daß allein dessen vom Terror stimulierte Beobachtungskraft und dessen Beschreibungsfähigkeit die Lösung des Rätsels ermöglicht haben. Der kaltblütige Amerikaner darf seinen phobischen Landsmann nicht restlos der Lächerlichkeit preisgeben, da erst dessen in die Irre gehende Übersensibilität ihn zwang, die entscheidende Einsicht zu formulieren: ". . . die Hauptquelle des Irrtums bei allem menschlichen Forschen sei die Neigung des Verstandes, die Bedeutung eines Gegenstandes allein dadurch zu unterschätzen oder überzubewerten, daß man seine Nähe falsch abmesse".

Vielleicht sind wir inzwischen auch den Vereinigten Staaten längst zu nah, um das, was jenseits des Atlantiks geschieht, noch kaltblütig beurteilen zu können. Und wie Poes Helden drohen uns im Augenblick jähen Erschreckens die verrücktesten Fehleinschätzungen. Wenn dem so ist, kommt uns diese zeitgenössische Übersetzung der Erzählungen des frühen Amerikaners Edgar Allan Poe gerade recht! Sie hilft uns, zumindest im Weltreich der Literatur, mit der Kraft unserer Muttersprache die richtige Distanz zu Amerikas pompöser Stärke wie zum Beben seiner Labilität einzunehmen.

Edgar Allan Poe: "Die Maske des roten Todes". Erzählungen. Aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Rainer G. Schmidt. Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Hamburg/Baltimore/Friesland 2001. 250 S., Abb., geb., 48,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main