Is it possible to share your life with someone whose record collection is incompatible with your own? Can People have terrible taste and still be worth knowing? Do songs about broken hearts and misery and lonliness mess up your life, if consumed in excess? For Rob Fleming, 35 years old, a pop addict, owner of a failing record shop and recently 'singled' (his girlfriend has just left him) these are the sort of questions that need an answer, and soon.

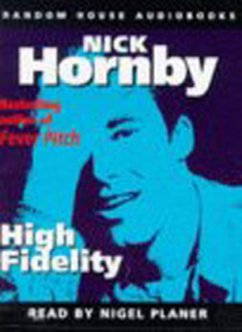

Nick Hornby stellt den Plattenspieler an: "High Fidelity"

Der Brite Nick Hornby ist der Schriftsteller, auf den alle gewartet haben, weil er zu keinem Zeitpunkt den Verdacht erweckt, irgend jemandem in irgendeinem Belang voraus zu sein. Er schreibt die Geschichten nieder, die das Leben schrieb, und er bedient sich dazu der Sprache, die das Leben halt so spricht, wenn man es läßt. Nick Hornby ist, kurzum, der Protokollant unserer Mittelmäßigkeit, und es scheint, als ob einzig sein Fleiß ihn von denen unterscheidet, die ihn lesen, ohne jemals auf die Idee gekommen zu sein, ihr eigenes kleines Gefühlsleben könnte sie ebenfalls dreihundertunddreißig Druckseiten weit tragen. Gewiß werden sie sich dadurch, daß ihnen ihr Spiegelbild hier aus einer kompakten Buchform entgegentritt, auch ein bißchen geschmeichelt fühlen.

Für seinen Roman "High Fidelity", der die genannte Seitenzahl umfaßt, hat Hornby sich folgenden Plot ausgedacht: Ein in London lebender Mittdreißiger, der es im Leben nicht weit gebracht hat, wird von seiner langjährigen Freundin verlassen. Von Einsamkeit und Trennungsschmerz geschwächt, kommt dieser Rob auf die Idee, sich nach und nach mit fünf früheren Freundinnen zu treffen, nämlich mit den "Top five meiner unvergeßlichsten Trennungen". Damit wird gleich im allerersten Satz ein Grundton des Buches angeschlagen, der es, sozusagen als Bordun, auch weiterhin kräftig durchorgelt. Das hat auch etwas mit Musik zu tun: Rob, der einen Plattenladen besitzt, ist weit mehr als ein Freund der Popmusik. Pop ist für Rob die einzige Liebschaft, die ihn nie im Stich ließ. Dem Angehörigen einer Generation, die mit der Dramaturgie der Hitparaden aufwuchs, steht diese Musik zugleich für Amme, Ziehmutter und Gefährtin.

Das, so darf man vermuten, gilt auch für den Autor des Buches. "High Fidelity", in popmusikalischer Hinsicht kenntnisreich geschrieben, steht wohl erst am Anfang einer Belletristik, die zwar gegenüber dem Leben nicht ohne Anspruch auftritt, mit der Literatur, die wir kannten, aber wenig am Hut hat. "High Fidelity" ist das nahezu perfekte Buch für all jene, die weitgehend ohne Literatur auskommen. Zur Welt des Wortes fällt dem Super-Normalo Rob, der nicht müde wird, Top-five-Listen der besten Bands, besten Filme, Beatles-Songs und so weiter aufzustellen, wenig mehr als diese Selbstauskunft ein: "Was bin ich? Durchschnitt. Ein Mittelgewicht. Nicht der hellste Typ der Welt, aber bestimmt auch nicht der blödeste: Ich habe Bücher wie ,Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins' und ,Die Liebe in den Zeiten der Cholera' gelesen und verstanden, glaube ich (sie handeln von Mädchen, oder?), wenn auch nicht besonders gemocht."

Wer das komisch findet, sollte sich die Lektüre von "High Fidelity" keinesfalls entgehen lassen, denn in diesem Tonfall, der die Redundanz der Alltagssprache beherzt mit sich führt, ist das ganze Buch gehalten. Das fortwährende Protzen mit der eigenen Durchschnittlichkeit hat allerdings einen gravierenden Nachteil: Außer dem breitangelegten Identifikationsangebot kann Bruce Hornbys Roman wenig bieten. Darin auch unterscheidet er sich von seiner Hauptreferenz, der populären Musik.

Folgerichtig geht es in diesem Roman, der ja eine Art von Liebesgeschichte erzählt, nicht um die großen, sondern um die mittelgroßen Gefühle, wird nicht die heiße, sondern die laue Liebe verhandelt: "Ich bin unglücklich, weil sie mich nicht will. Wenn ich mir einreden kann, daß sie mich ein kleines bißchen will, wird es mir wieder gutgehen, denn dann werde ich sie nicht mehr wollen und kann mich weiter nach einer anderen umsehen." Daß das Buch den schlaffen und belanglosen Helden zum Schluß dennoch in eine gemeinsame Zukunft mit ebenjener Frau entläßt, der diese Worte galten, widerlegt nicht etwa die Kleinlichkeit seiner Empfindungen.

Verglichen mit Aretha Franklin, Bruce Springsteen, den Beatles und einigen anderen Heroen des Plattenhändlers Rob gibt Nick Hornby ein äußerst mittelmäßiges Bild ab. Es ist schwer zu entscheiden, ob das gegen ihn im besonderen oder gegen Rollenprosa im allgemeinen spricht. Es entspricht jedenfalls seinem Konzept. Was nichts daran ändert, daß der Ertrag dieses geschwätzigen Buches mager ausfällt: Wir, die Mediokren, sind nicht allein. Als ob wir das nicht schon immer gewußt hätten. STEFFEN JACOBS

Nick Hornby: "High Fidelity". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1996. 335 S., geb., 39,80 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Fast, fun, and remarkably deft: a sharp-edged portrait that manages at once to be vicious, generous, and utterly good-natured Kirkus Reviews