Produktdetails

- Anzahl: 1 Vinyl

- Erscheinungstermin: 28. Februar 2005

- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / Universal,

- EAN: 0602498800348

- Artikelnr.: 20916473

- Herstellerkennzeichnung

- Universal Music GmbH

- Mühlenstrasse 25

- 10243 Berlin

- productsafety@umusic.com

| LP | |||

| 1 | Better Together | 00:03:30 | |

| 2 | Never Know | 00:03:33 | |

| 3 | Banana Pancakes | 00:03:20 | |

| 4 | Good People | 00:03:29 | |

| 5 | No Other Way | 00:03:12 | |

| 6 | Sitting, Waiting, Wishing | 00:03:09 | |

| 7 | Staple It Together | 00:03:16 | |

| 8 | Situations | 00:01:21 | |

| 9 | Crying Shame | 00:03:06 | |

| 10 | If I Could | 00:02:29 | |

| 11 | Breakdown | 00:03:35 | |

| 12 | Belle | 00:01:44 | |

| 13 | Do You Remember | 00:02:24 | |

| 14 | Constellations | 00:03:22 | |

Wer will heute denn noch Sänger und Songschreiber sein und, wenn ja, aus welchen Gründen? Ein Blick auf eine erfreuliche Szene

Als Bruce Springsteens erstes Album 1973 herauskam, ließ Columbia es unter "Singer/Songwriter" in die Läden stellen. Springsteen selber wollte das nicht und lieber unter "Rock" geführt werden. Warum eigentlich? Beileibe nicht alle Sänger und Songschreiber trugen Latzhose und Nickelbrille, ließen sich für die Presse im Wald oder im eigenen Landhaus ablichten und sangen Lieder über Kinder und Natur. Der Folk als genuine Ausdrucksweise des Singer/Songwritertums wurde aus seiner akustischen Isolation befreit und mit Rock- und Popelementen angereichert. Loudon Wainwright III. und Jackson Browne, Van Morrison und Neil Young waren damals vor allem sehr erfolgreiche Rockstars. Nur lag das Hauptaugenmerk bei ihnen auf der Autorschaft: Sie schrieben, was sie sangen, selbst, weshalb die Identifikation mit dem Material bei ihnen besonders groß war und vom Publikum auch erwartet wurde. Vielleicht störte Springsteen bloß die Betonung des Handwerklichen, die mit dem Etikett verbunden war und Eigenschaften wie Männlichkeit, Kraft und Glamourosität, auf die man im Halbstarkenmilieu Wert legte, als zweitrangig oder sogar störend erscheinen ließ. Das Handwerk, das die Meister natürlich beherrschten, geriet sowieso immer mehr ins Zwielicht, nachdem sich herausgestellt hatte, daß halt jeder mit einer akustischen Gitarre vor dem Bauch und dünner Stimme als Sänger und Songschreiber durchging.

Nach mehr als drei Jahrzehnten haben nicht nur die Musizierstile manche Wandlung erfahren, sondern auch die Begriffe, die man sich davon machte. Für das Singer/Songwritertum bedeutete das, je nach Konjunktur, daß man damit entweder als Neuentdecker groß herauskam oder als nostalgische Witzfigur dastand, die sich allenfalls für Karikaturen eignete - oder man war beides, wie 1988 die Amerikanerin Tracy Chapman, die Millionen Platten verkaufte, durch ihre naiv-unprätentiöse Art aber irritierte. Die Berührungsangst mit dieser Szene ist immer noch verbreitet, gerade unter denen, die zu ihr gehören. "Niemand will doch als Singer/Songwriter bezeichnet werden", sagte einmal der früh verstorbene Elliott Smith. Und der Kanadier Ron Sexsmith läßt sich lieber mit Beck vergleichen als mit Jackson Browne. Beck fing ja auch als Folksänger an, konnte aber schon damals mehr als bloß dies und hat sich in zehn Jahren zu einem wenig berechenbaren Alleskönner entwickelt, der aber immer ein Sänger und Songschreiber bleibt.

Deutsche Musiker, die unter Originalitätszwang leiden, aber sonst nichts vorzuweisen haben, würden von Schubladendenken sprechen. Aber das ist es nicht. Man muß all den wunderbaren englischsprachigen Musikern der jüngeren Generation ihre Abneigung gegen feste Einordnungen schon deswegen zugute halten, weil sie so vielseitig sind. Das sind alles sehr komplette und untereinander gut vernetzte Musiker, denen weniger an Verfeinerung als an Abwechslung gelegen ist. Manchmal wechseln sie ihren Stil von Platte zu Platte. Manchmal spielen sie in Gruppen, und wenn sie sich dann selbständig machen, traut man seinen Ohren nicht. Die Soloplatte ist dann, wie beim "Replacements"-Chef Paul Westerberg letzten Herbst, oft genug ein lupenreines Folkalbum, bei dem man nicht weiß, was man sagen soll. Versuchen wir es trotzdem.

Brendan Benson hat, nach seiner Wunderplatte "Lapalco", die vom Powerpop über Elektrogospel bis zu sensitivem Folk so ziemlich alles enthielt, was in dieser Sparte machbar ist, nachgelegt: "The Alternative To Love" klingt spektakulärer, ist aber harmloser, nicht so verführerisch wie der Vorgänger, die Fortsetzung eines Eklektizismus, der hier vorzeitig an seine Grenzen kommt. Benson fängt ruppig an ("Spit it out") und wird dann doch recht poppig. Zwischen die folkgrundierten, durchweg gefälligen, aber in ihrer Gefallsucht auch etwas ermüdenden Lieder schieben sich zwei, drei, die man so schnell nicht wieder aus dem Ohr bekommt, vor allem "Feel Like Myself" und das Titelstück. Die Alternative zur Liebe? Es könnte ein interesseloses Wohlgefallen sein, aber dafür ist Benson, der sich wohl als weißer Stevie Wonder empfehlen will, zu ambitioniert.

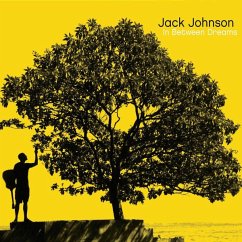

Da geht es Jack Johnson entspannter an. Man könnte ihn für einen Wiedergänger J. J. Cales halten und ist beeindruckt von dem Minimalismus, der in dieser Lässigkeit sonst nur vom alten Grantler aus Tulsa bekannt ist. "In Between Dreams", sein drittes Werk, ist eigentlich eine Countryplatte, die mit dem Beat auf der ersten Note und dem barmusikhaften Musiziergestus aber recht jazznah geraten ist. Johnson singt ein entschlossenes Lob des Müßiggangs, wenn "entschlossen" der richtige Ausdruck ist für diesen umweltbewußten Musiker, der den Ball gerne flach hält. In "Banana Pancakes" würde er am liebsten die Vorhänge zuziehen und es sich mit seiner Liebsten gemütlich machen: "Pretend like there's no world outside / And we could pretend it all the time / Can't you see that it's just raining / There ain't no need to go outside." Man muß nur genug Ideen haben, dann kann man auf die Außenwelt pfeifen. "And there is no song I could sing / And there is no combination of words I could say": Der Eindruck täuscht - Johnson ist ein wortgewandter Musiker und vermittelt ein Lebensgefühl, das ansonsten mit viel Hitze zu tun hat und der Notwendigkeit, sie zu kühlen; genau das Richtige für die warme Jahreszeit.

Matt "M." Ward hat neulich seine vierte Platte herausgebracht. "Transistor Radio" verbreitet schon mit dem Titel jene Nostalgie, um die es dem Südkalifornier schon immer zu tun war und die, indem sie sich des Radio-Topos bedient, zeitlich noch zurückschreitet hinter die in der jüngeren Generation sonst übliche Traditionspflege mittels des Plattenschranks der Eltern. Was M. Ward früher im Radio hörte, stammte eher aus der Steinbeck- als aus der Dylan-Zeit, und was er mit seinem kratzigen Organ zum besten gibt, ist so sparsam instrumentiert, daß er sich die prominenten Gastmusiker (darunter P. J. Harvey und Vic Chesnut) genausogut hätte sparen können. Der Songtitel "Hi-Fi" muß ein Versehen sein, das ist über weite Strecken doch alles sehr Lo-Fi - bis zur verqueren Psychedelicnummer "Regeneration No. 1" und dem unwiderstehlichen Klavierboogie "Big Boat", der auch Jerry Lee Lewis gut angestanden hätte. Bachs Wohltemperiertes Klavier ist zum Schluß so gekonnt nachgezupft, daß man gespannt ist, was als nächstes kommt.

Zwei schöne Platten hat innerhalb eines Dreivierteljahres der hierzulande noch wenig beachtete und deswegen auch im Bild zu zeigende Denison Witmer gemacht. "Philadelphia Songs" bietet auf einer halben Stunde neun Skizzen aus der Heimatstadt, die Witmer mit anmutiger Klagestimme vorträgt. Das jüngst erschienene "The River Bends And Flows Into The Sea" zeigt, daß Witmer nun auch selbst die Kurve gekriegt hat, nämlich Richtung Rock. Ob die sechste Platte den Durchbruch bringt, darauf sollte man nicht hoch wetten, denn dafür gibt es zu viel in dieser Preisklasse. Aber es ist makelloser Folk, den Witmer nun mit mehr Mut zur Wucht intoniert. Hervorheben sollte man "I Love You April", dessen bitter-herbe Stimmung sehr erinnert an "Pieces of April" vom heute vergessenen und schon damals unterschätzten Dave Loggins, das "Three Dog Night" 1972 zu Ehren brachten. Witmer fängt sein April-Lied ganz sacht an und behält auch im druckvollen Teil, der nach einem gleichsam spirituellen Orgel-Übergang einsetzt, die Kontrolle. Das Besondere an dieser Platte und Witmer überhaupt ist eine Empfindsamkeit, mit der man sich heute ohne weiteres wieder hören lassen kann.

Überboten wird sie allenfalls von Damien Rice, dessen elegisches Meisterwerk "O" vom vorvergangenen Sommer nun noch einmal bei Eastwest/Warner aufgelegt und um eine B-Seite mit Live- und Demoversionen erweitert wurde. Gleich beim Einstieg "Delicate" hat man das Gefühl, hier singt einer wie mit abgezogener Haut. Rice entblößt sich total in dem Lied, das man nicht zu oft hören sollte, denn diese Schwermut macht untauglich für den Alltag. Kinogänger werden das bewegende "The Blower's Daughter" aus "Hautnah" kennen, dem Beziehungsfilm von Mike Nichols. Es wird oft, aber nicht immer passend von Verletzlichkeit gesprochen - für Damien Rice gibt es kein anderes Wort. Was er mit seiner fast schon zu ungesunden Kammermusik macht, läßt sich nicht steigern.

Ähnlich ungewöhnlich ist "Emoh", das Solodebüt des Lofi-Alleskönners Lou Barlow. Auch mit dieser Platte wird man nicht so schnell fertig. Manches, wie "Home" oder "Round 'n' Round", klingt, als hätte es Barlow in Kurvenlage aufgenommen; absichtliche Verzerrungen, flirrende Klänge lassen an Van Morrisons unsterbliches "Astral Weeks" denken. Anderes ist straffer und rhythmisch klarer geraten, wie "Cater Pillar Girl" oder das mit einer jaulenden Gitarre verstärkte "If I Could". Der Grundgestus von "Emoh" ist eine Simplizität, die Barlow in seinen vielen anderen Projekten nicht immer erkennen ließ und die keineswegs ideenlos wirkt. Auf die Spitze getrieben ist sie in "The Ballad of Daykitty", einem kinderliedhaft schlichten, aber zwingenden Song. Man muß schon sehr selbstbewußt sein, um so etwas zu machen; Lou Barlow ist dafür Manns genug. Ein Hinweis für Vinylinteressenten: Die Doppellangspielplatte hat eine hervorragende Abspielqualität.

Wie erholsam ein Ausflug ins unverstellte Songwritertum sein kann, erleben auch Benjamin Gibbard (von "Death Cab For Cutie" sowie "Postal Service") und Andrew Kenney ("American Analog Set"), die acht Lieder vorlegen, die sie mit Vierspurgeräten im Wohnzimmer aufgenommen haben und die ganz unweinerlich von Heimat, Liebe, der Liebe zur Heimat und der Treue zu sich selbst handeln. Man hört auch an dieser glasklaren Produktion: Mehr als eine gute, intonationssichere Stimme und eine gestimmte Gitarre braucht man manchmal gar nicht.

Etwas mehr Aufwand betreibt Josh Rouse, der sich seinen Überdruß an der Stadt, in der er es zehn Jahre ausgehalten hat, von der Seele singt. Er tut das mit der Unterstützung einer versierten Countryband und ohne Eifer. "Nashville" ist ein Album, das einen nicht gerade anspringt, das man aber nach mehrmaligem Hören vermißt wie einen stillen, interessanten Menschen, den man unterschätzt hat. Diese Platte ist ein Freund voller Humanität, Bescheidenheit und Wehmut, ohne diesen schäbigen Robert-Altman-Zynismus, mit dem sich mancher Countrymusiker, der in der Kapitale versauert, wichtig macht. Es ist nicht nötig, eines der zehn Lieder, die alle genügend Popappeal besitzen, hervorzuheben - sie sind nicht alle gleich, aber fast alle gleich gut -; wer allein das erste mit seinem sanft mitreißenden Upbeat hört, dürfte überzeugt sein: "You play your stereo loud / You got your headphones on / I see you dancin' around / To your favourite song." Eine Platte, die so anfängt, muß nichts mehr beweisen. Das ist gewissermaßen Musik an sich.

EDO REENTS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main