Produktdetails

- Anzahl: 1 Audio CD

- Erscheinungstermin: 14. November 2011

- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / Universal,

- Gesamtlaufzeit: 79 Min.

- EAN: 0602527832623

- Artikelnr.: 34149240

- Herstellerkennzeichnung

- Universal Music GmbH

- Mühlenstrasse 25

- 10243 Berlin

- productsafety@umusic.com

| CD | |||

| 1 | Over My Dead Body | 00:04:33 | |

| 2 | Shot For Me | 00:03:45 | |

| 3 | Headlines | 00:03:26 | |

| 4 | Crew Love | 00:03:29 | |

| 5 | Take Care | 00:04:37 | |

| 6 | Marvins Room / Buried Alive Interlude | 00:08:15 | |

| 7 | Under Ground Kings | 00:03:33 | |

| 8 | We'll Be Fine | 00:04:08 | |

| 9 | Make Me Proud | 00:03:36 | |

| 10 | Lord Knows | 00:05:08 | |

| 11 | Cameras / Good Ones Go Interlude | 00:07:15 | |

| 12 | Doing It Wrong | 00:04:25 | |

| 13 | The Real Her | 00:05:21 | |

| 14 | Look What You've Done | 00:05:02 | |

| 15 | HYFR (Hell Ya Fucking Right) | 00:03:27 | |

| 16 | Practice | 00:03:58 | |

| 17 | The Ride | 00:05:51 | |

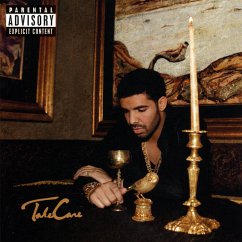

Mit dem neuen Album des kanadischen Rappers bekommt die Internetgeneration ihre Tonspur

Als Aubrey Drake Graham, genannt Drake, ein charmanter junger Mann und die große Hoffnung des nordamerikanischen Hiphops, kürzlich hörte, man habe ihn beraubt, da war er nicht besonders sauer.

"Hört es euch an, habt Spaß", twitterte er, als sein neues Album "Take Care" eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung illegal im Netz auftauchte, "und wenn's euch gefällt, dann kauft es. Take care until next time."

Wer das komplizierte Verhältnis von Musikindustrie und Internetgemeinde kennt, den mag der freundliche Ton überraschen. Schließlich waren die Mächtigen der Musikindustrie bisher vielleicht die Einzigen, deren Technikskepsis die der Zeitungs- und Magazinverleger noch übertraf. Nicht nur die Bosse der großen Plattenfirmen fühlen sich seit zehn Jahren von den Freibeutern der Datenozeane um das von ihren Künstlern hart verdiente Geld betrogen - auch mit den Musikern selbst war oft nicht zu spaßen. Unvergessen sind die Klagen von Metallica und dem Gangstarap-Erfinder Dr. Dre gegen die erste Internetauschbörse Napster.

Zugegeben, diese Feindschaft ist seit zwei, drei Jahren nicht mehr ganz so scharf, das hat schon angefangen, bevor Drake den Raubkopierern per Twitter die Absolution erteilte. Die britische Band Radiohead stellte ihre letzten beiden Alben als "Pay what you want"- Downloads ins Netz, und viele andere sind ohnehin erst auf dem Umweg übers Myspace-Profil bekannt geworden.

Doch dass die Piratenparteien dieser Welt den in Toronto aufgewachsenen, immer akkurat frisierten Drake eigentlich zu ihrer neuen Gallionsfigur erklären müssten, hat nicht nur damit zu tun, dass sein Name so schön an den Lieblingsseeräuber Ihrer Majestät, Sir Francis, erinnert. Denn wo das Internet selbst für den nerdigsten Indie-Rocker immer erst im zweiten Denkschritt interessant wird (Musik, die von den Problemen des echten, analogen Lebens erzählt, darf zur Not auch digital zu Geld gemacht werden), da bestimmen die Verhältnisse des Netzzeitalters für Drake und seine Mitstreiter nicht nur die Vertriebswege, sondern auch die grundsätzliche Form und das, was man in diesem Zusammenhang wohl Content nennen muss. "Take Care", das auch deshalb auf Platz 1 der amerikanischen Charts einstieg, weil die Aufregung um die illegale Vorveröffentlichung die PR ersetzte, ist ein sehr starkes Argument für all jene, denen das Internet mehr ist als nur reines Werkzeug zum Transport unbeeindruckt alter Inhalte.

Weiße Hörer

Dass das Album nicht für Analogpuristen gemacht ist, merkt man beispielsweise schon, wenn man es einmal auf zwei verschiedenen Abspielgeräten hört. Die weißen Apple-Kopfhörer, deren Höhenlastigkeit allseits beklagt wird, sind wohl das Hauptausgabemedium für Drakes junge Zielgruppe, und entgegen aller Hifi-Weisheiten bringen erst sie "Take Care" zur vollen akustischen Blüte. Drakes Stimme, mit den zwar üblichen, hier aber besonders gekonnt angewandten Computertricks auf melancholische Samtigkeit gedimmt, schwebt ätherisch über der Instrumentalspur. Die Bassdrum, welche die iPod-Stöpsel bei älteren Hiphop-Platten fast gänzlich unterschlagen, ist gerade so ausbalanciert, dass sie einen Song wie die Singleauskopplung "Headlines" auch auf extrem kompakten Lautsprechern zugleich dezent und entschieden vorantreibt. Schiebt man die CD hingegen ganz erwachsen in eine teure Stereoanlage, dann wird der Text, in dem sich Drake bei alten Freunden für seine plötzliche Berühmtheit entschuldigt, vom überbordenden Tieftöner ertränkt. Ein funktionierender Subwoofer - so was leistet sich der durchschnittliche Teenager nämlich nicht - war beim finalen Abmischen nicht eingeplant. Dass sich Musikproduzenten am meistverbreiteten Ausgabegerät statt an absoluten Klangidealen orientieren, kennt man zwar spätestens, seit Phil Spector in den frühen Sechzigern seinen "Wall of Sound" speziell auf Jukebox-Lautsprecher zuschnitt, doch nie war eine Musik so zum smartphonegestützten Überall-Abspielen geeignet wie die Musik, die Drake nun für das Label seines Mentors Lil' Wayne produziert. Auch der "Flow", also das Reimschema von Drakes Versen, ist mehr vom Sprachgebrauch auf Twitter beeinflusst als vom üblichen Getto-Slang.

Schwarze Sätze

Auf der vor einiger Zeit erschienenen Single "Forever" brachte Drake eine Reimtechnik zur Perfektion, die sein Vorbild Kanye West später "Hashtag Rap" taufte: "Swimming in the money come and find me, #Nemo / If I was at the club you know I ball'd, #chemo." So wie man bei den auf 140 Zeichen beschränkten Twitter-Posts Platz spart, indem man das Thema mit einem "Hashtag" genannten "#" zugleich hervorhebt und kontextualisiert, werden auch in Drakes Versen Bindungswörter ausgespart und durch effektvolle, hashtagartige Pausen ersetzt. Was sonst durch eine Konjunktion als einfacher Vergleich markiert gewesen wäre, wird so außerdem zur Pointe, zur Punchline.

Dass es sich bei den Liedern auf "Take Care" um 18 Hymnen für eine Generation handelt, die zwar ein paar hundert Freunde auf Facebook, aber keinen einzigen zum Regelmäßig-miteinander-Aufwachen hat, wird aber erst richtig deutlich, wenn man genau hinhört, was Drake da eigentlich über hochglanzpoliertem Beat und in Social-Media-Kürze erzählt.

War es für Rapper in den letzten zwanzig Jahren besonders erfolgversprechend, sich in den Texten eloquent auf die Brust zu trommeln und höchstens mal im Vorbeigehen allgemeinen Rassismus und Polizeiwillkür anzuprangern, da scheint hier das ganze Gerede von der "Post-Privacy" ernst genommen worden zu sein. Drake breitet auf "Take Care" nicht nur seinen Liebeskummer so genüsslich unverschlüsselt aus wie die sensibelsten unter denen, die zur Gitarre Liebeslieder singen, sondern lädt sich dazu sogar gleich die jeweilig Verflossene ins Studio ein. Mit der noch jüngeren und noch berühmteren Sängerin Rihanna zum Beispiel, mit der 2010 wohl tatsächlich mal was lief, singt er den grandiosen Titelsong, den der als Gast geladene New-Wave-Milchbubi Jamie XX aus einem Gil-Scott-Heron-Song zusammengemixt hat. "I know you've been hurt by someone else / I can tell by the way you carry yourself / If you let me, here's what I'll do / I'll take care of you" heißt es da. Und jeder Fan weiß sofort genau, dass damit tatsächlich Rihanna gemeint ist, deren Ex-Freund Chris Brown sie nämlich vor drei Jahren mehrmals schwer verprügelte.

Nagel im Sarg

Dass Musiker ihren Herzschmerz besingen, ist nichts Neues; dass Medien das Leid von Prominenten ausschlachten, auch nicht. Aber wie nahtlos Selbstausdruck und Klatschblattmaterial hier ineinander übergehen, das kennt man sonst nur von ausgesprochen unberühmten Jugendlichen, die auf ihrer Facebook-Wall der ersten großen Liebe hinterhertrauern.

Wenn es dann ein paar Songs weiter, in "Doing it wrong", heißt: "We live in a generation of not being in love, and not being together / But we sure make it feel like we're together", dann sieht das auf Papier nach unbeholfen gereimter Küchentischphilosophie aus, hört sich gesungen aber trotzdem ehrlicher und wahrer an als die vielen Talking Points, die selbsternannte Experten zum Thema digital gefilterter Zwischenmenschlichkeit herumposaunen.

Die Kritiker sind uneins über "Take Care". Die einen freuen sich über den glasklar klingenden Seelenstrip, andere halten Drake mit seiner Rührseligkeit für den endgültigen Nagel im Sarg eines bis zur Unkenntlichkeit verweichlichten Genres. Dass das Ganze irgendwas mit der Art und Weise zu tun haben könnte, wie Technologie uns und unsere Gefühlswelt verändert, haben bisher leider nur die mitbekommen, denen das Album nicht gefiel. Ein deutscher Blogger schloss seine Rezension mit den Worten "Der heiße Scheiß - bis zum nächsten Tweet", und meinte das nicht anerkennend.

Doch wenn man sich einmal von der abwegigen Vorstellung verabschiedet hat, gerade Popmusik müsse immer und grundsätzlich etwas Überzeitlich-Bollwerkhaftes an sich haben, dann erkennt man, dass Drake uns sehr viel über unser Heute zu erzählen hat. Und "bis zum nächsten Tweet" ist dafür vielleicht die einzig realistische Zeitspanne.

GREGOR QUACK

"Take Care" ist dieser Tage bei "Universal" erschienen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main