Schließt die Augen und zerbrecht das Glas Es ist Nacht, ein junger Mann sitzt am Tisch und schreibt. Er hat Angst. Davor, sich entscheiden zu müssen. Für eine Frau, einen Freundeskreis, einen Urlaubsort im Jahr. Er hat Angst, dass ihm das Gefühl abhandenkommt. Dass er erwachsen wird. Doch ein Bekannter hat ihm ein Angebot gemacht: Sieben Mal um sieben Uhr soll er einer der sieben Todsünden begegnen. Er muss gierig, hochmütig und wollüstig sein, sich von einem Hochhaus stürzen, den Glauben und jedes Maß verlieren. Sieben Nächte ist ein Streifzug durch die Stadt, eine Reifeprüfung, die vor zu viel Reife schützen soll, ein letztes Aufbäumen im Windschatten der Jugend. Simon Strauß erzählt von einem jungen Mann an der Schwelle, der alles aufbringt, um sich Gewohnheit und Tristesse zu verwehren. Er muss gierig, hochmütig und faul sein, neiden und wüten, Völlerei und Wollust treiben. Sich dem Leben preisgeben, um sich die Empfindung zu erhalten. Im Schutze der Nacht entwickelt er aus der Erfahrung der sieben Todsünden die Konturen einer besseren Welt, eines intensiveren Lebens. »Simon Strauß erzählt von einem, der auszog, um die ewige Jugend zu suchen - und schreibt ein Buch, das so klug und berührend ist, dass man ihm auf der Stelle folgen will.« Theresia Enzensberger »Was für ein leidenschaftliches, angstfreies, traditionstrunkenes, zukunftsgieriges Kampfbuch gegen die Abgeklärtheit. Gegen die Müdigkeit der In-Spuren-Geher. Der Lebenswiederholer. Ein Pamphlet für die Offenheit der Herzen!« Volker Weidermann

F.A.Z.

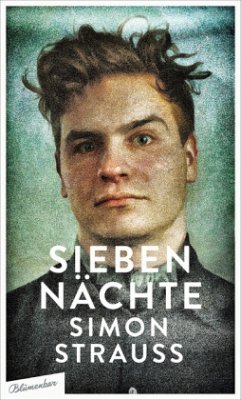

Simon Strauß: "Sieben Nächte". Blumenbar Verlag, Berlin 2017. 144 S., geb., 16,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Ja, Simon Strauß ist tatsächlich der Sohn von Botho Strauß, informiert Rezensent Christoph Schröder, der einige Parallelen zum Werk des Vaters findet. Sowohl der Sound als auch die gesamte Ideenwelt in diesem Debüt tragen eindeutig dessen Gepräge, stellt Schröder fest. Strauß gibt sich keine Mühe, sich von seinem jungen Ich-Erzähler in "Sieben Nächte" zu distanzieren, lesen wir, dies hat für den Rezensenten sowohl Vor- als auch Nachteile. Nachteil ist: Der Vorwurf des unsteten, meist belehrenden, intellektualistischen Tons dieses nicht gerade Sympathien erzeugenden Erzählers kann nicht mit der Entschuldigung "Rollenprosa" vom Tisch gefegt werden, meint Schröder. Andererseits werde durch die scheinbare Nähe zwischen Autor und Protagonist eine Authentizität erzeugt, die die Idee einer elitären, "intellektuellkonservativen Gegenbewegung" gegen die Müdigkeit, die Inhaltslosigkeit, den Konformismus der Generation Y plausibel macht, so der abwägende Rezensent, der das auf keinen Fall als rechtskonservativ bewerten möchte. Sein abschließendes Urteil lautet: Ein interessanter Ansatz, dem zu seiner Ausformung jedoch (noch) das sprachliche Rüstzeug fehlt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

» Schon wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, spürt man, dass es für Furore sorgen wird: es ist klein und kompakt und doch seltsam warmblütig, ein Manifest, schnell zu lesen, schwer zu vergessen. « DIE ZEIT 20170713