"wie es war ich zitiere vor Pim mit Pim nach Pim wie es ist drei Teile ich sage es wie ich es höre" - so beginnt Samuel Becketts Roman Wie es ist, dessen Titel diese Erinnerungen aufgreifen und abwandeln: Wie waren sie denn, die Jahre mit "Sam"?

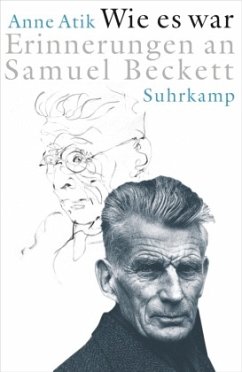

Einer von Samuel Becketts Malerfreunden ist Avigdor Arikha. "Für Avigdor Arikha", so heißt ein bekannter, kurzer Text Becketts. Arikha heiratete Anne Atik, eine amerikanische Dichterin. Dem Paar wurden zwei Töchter geboren, Beckett war Patenonkel Albas, der älteren. Bis zu seinem Tod ging er bei dieser Familie ein und aus. Immer wieder zeichnete Arikha die charismatische Figur seines Freundes: allein, im Gespräch, beim Schachspiel mit Tochter Noga. Briefe wurden gewechselt. 1959 hatte Anne Atik Beckett kennengelernt. 1970, elf Jahre später, begann sie, sich nach solchen Treffen Notizen zu machen; Gedächtnis und Aufzeichnungen speisen ihren Erinnerungsband.

Beim Trinken und Essen, am Klavier, vor Gemälden, in vielen Gesprächen über Musik, Malerei, Literatur - speziell über Gedichte (darunter eine ganze Reihe von deutschen), die auswendig rezitiert, deklamiert, ja "gesungen" und in Einzelheiten besprochen wurden - wird die sympathische Gestalt des hochgebildeten, aufmerksamen und freundschaftlich zugewandten, doch immer um die Konzentration aufs eigene Werk ringenden älteren Beckett lebendig. Anne Atik zeigt, wie Sam auch als Freund der Familie und überraschend nahbarer Privatmensch ganz "in der Kunst lebte".

Außer den genannten Porträtzeichnungen und Fotos enthält der schön gestaltete, großformatige Band zahlreiche Faksimiles von Briefen und Postkarten Becketts an das befreundete Paar sowie von einigen Manuskriptblättern.

Einer von Samuel Becketts Malerfreunden ist Avigdor Arikha. "Für Avigdor Arikha", so heißt ein bekannter, kurzer Text Becketts. Arikha heiratete Anne Atik, eine amerikanische Dichterin. Dem Paar wurden zwei Töchter geboren, Beckett war Patenonkel Albas, der älteren. Bis zu seinem Tod ging er bei dieser Familie ein und aus. Immer wieder zeichnete Arikha die charismatische Figur seines Freundes: allein, im Gespräch, beim Schachspiel mit Tochter Noga. Briefe wurden gewechselt. 1959 hatte Anne Atik Beckett kennengelernt. 1970, elf Jahre später, begann sie, sich nach solchen Treffen Notizen zu machen; Gedächtnis und Aufzeichnungen speisen ihren Erinnerungsband.

Beim Trinken und Essen, am Klavier, vor Gemälden, in vielen Gesprächen über Musik, Malerei, Literatur - speziell über Gedichte (darunter eine ganze Reihe von deutschen), die auswendig rezitiert, deklamiert, ja "gesungen" und in Einzelheiten besprochen wurden - wird die sympathische Gestalt des hochgebildeten, aufmerksamen und freundschaftlich zugewandten, doch immer um die Konzentration aufs eigene Werk ringenden älteren Beckett lebendig. Anne Atik zeigt, wie Sam auch als Freund der Familie und überraschend nahbarer Privatmensch ganz "in der Kunst lebte".

Außer den genannten Porträtzeichnungen und Fotos enthält der schön gestaltete, großformatige Band zahlreiche Faksimiles von Briefen und Postkarten Becketts an das befreundete Paar sowie von einigen Manuskriptblättern.

Feste der Weltliteratur: Anne Atik erinnert sich an Samuel Beckett

Nach den monumentalen, detailwütigen Biographien der Deirdre Bair und James Knowlson scheint nicht mehr viel für Exkurse in das Leben Becketts übriggeblieben zu sein. Doch auch die detailliertesten Antworten bringen die Lösung nicht, alles bleibt schwankend und unsicher - welcher Autor macht anfälliger für das Aufspüren symbolischer Formen als eben Beckett. Auch die winzigsten Spuren, die dieses Leben ausgestreut hat, versetzen uns in einen Erklärungsnotstand und rufen zur Deutung auf. Inmitten der irrwitzig logischen Welt des Romans "Watt" stoßen wir auf die Warnung: "Weh dem, der Symbole sieht." Der Hinweis lädt geradezu dazu ein, Hintergründiges zu entdecken.

Ich erwähne nur einen abstrusen Ort, an dem ich fast täglich vorbeikomme: Die Allée Samuel Beckett - zehn Meter breiter Schlauch für Promenade mit Hund, Platanen und einigen Bänken - ruht, wie Jonas im Bauche des Walfisches, als Mittelstreifen in der Avenue du Président Coty. Und diese Beckett-Allee, wenige Gehminuten von der Wohnung am Boulevard Saint-Jacques, liegt wiederum in nächster Nähe des Altersheims "Le Tiers Temps" an der Rue Rémy Dumoncel. Dort hat der Dichter seine letzten Monate verbracht, in der sinistren, einsamen Szenerie, die er zuvor für "Endspiel" oder "He, Joe" selbst entworfen hatte. Alle Gebäude an der Allée Samuel Beckett tragen den Namen der Avenue du Président Coty, es gibt folglich keinen einzigen Bewohner der Straße, der mit seiner Visitenkarte auf dieses handtuchbreite Band verweisen könnte, mit dem die Stadt Paris Samuel Beckett ehren möchte. Steckt der Autor des apokalyptischen Textes "Der Verwaiser" hinter der topographischen Absurdität dieser Zone, die man nach einem von Beckett besessenen Werk des Künstlers Bruce Nauman richtiger "Beckett Walk" nennen sollte?

Nehmen wir ein anderes Bild der Verlassenheit und Souveränität: Beckett vor seinem Häuschen in Ussy an der Marne, in hell lodernden Flammen herumstochernd. Die Szene bleibt mir in die Erinnerung eingebrannt. Er verbrenne, meinte er lächelnd, "kompromittierende Dokumente". Dieses Feuer erschien als Befehl, es war eine ebenso effektive wie sinnbildliche Verrichtung, die alle diejenigen, die das Glück hatten, mit diesem außerordentlichen Menschen Umgang zu haben, dazu auffordert, auf die Kolportage von Intimitäten zu verzichten. Beckett verabscheute die Indiskretion und die biographische Enthüllung, wie er auch allen pedantischen Deutungsvorschlägen, die sich über seine Texte und Stücke stülpen, abweisend gegenüberstand. Deshalb wiegelte er auch lange alle Versuche ab, ihn mit biographischen Angelegenheiten zu behelligen. Denn warum sollten die Offenheit und Rätselhaftigkeit, die er für sein Werk und für die eigene Person zur Aussage erhoben hatte, von anderen zerrüttet werden?

Anne Atik, die Autorin der vorliegenden Erinnerungen, weiß dies wohl, sie zitiert dazu eine sprechende Stelle aus einem Brief, den Keats an seine Brüder George und Thomas richtet: "Ein Mensch ist fähig, in Ungewißheit, Geheimnis, Zweifel zu verharren, ohne nervös nach Fakten und Gründen die Hand auszustrecken." Und Atik überliefert die Reaktion des Freundes, dem sie diese Zeilen vorliest: "Ja, das ist es, fähig sein, im Ungewissen zu bleiben." Der Verlag übersieht dies, er verspricht einen Beckett zum Anfassen. Denn im Waschzettel, der das vorliegende Büchlein begleitet, ist von dem "überraschend nahbaren Privatmenschen" die Rede, mit dem dieses Buch vertraut mache. Bald wird man uns wohl auch die Nummer verraten, unter der wir Godot mobil erreichen können.

Anne Atik, Dichterin, Frau des Malers und Zeichners Avigdor Arikha, liefert persönliche Erinnerungen an den Freund der Familie. Und zunächst nimmt man die Invasion des Privaten, Normal-Häuslichen mit Befremden zur Kenntnis. Denn gewiß war Becketts Suche nach Distanz nicht an der Wiege gesungen, eines Tages auf einem Foto mit einem Säugling, den ihm die Freunde in die Arme gelegt hatten, präsentiert zu werden. Auch andere genrehaften Einstellungen irritieren. Dem Leser wird sich das Klischee von der irischen Trinkfestigkeit einprägen. So, als wäre Beckett von einer Bar zur anderen gezogen! Doch derartig private Hinweise auf Alltägliches und auf existentielle Probleme bleiben in diesem Erinnerungsbuch glücklicherweise beiläufig. Dafür hat Anne Atik zuviel Emotionales mitzuteilen. Man spürt bei der Lektüre, daß die Publikation über das Stolz-Private hinausführen möchte. Die Hinneigung zu Beckett filtert, der tiefe und kenntnisreiche Umgang mit dem Werk verhindert den Absturz ins Anekdotische. Letztlich dominiert doch immer wieder die Scheu, so etwas wie "Familienporträt plus Beckett" zum Thema zu machen. Bei aller Nähe bleiben die Distanz spürbar und das Erschrecken vor dem unheilbaren Mutismus, in den Beckett von früh an immer wieder abstürzt.

Zwingend im Buch erscheint die Beschränkung auf die Perspektive der Freundschaft. Diese bleibt an den präzisen Ort, an eine Nachbarschaft gebunden, die sich abschreiten läßt. Das Viertel, in dem Beckett und die Familie Arikha wohnen, liefert den unspektakulären Schauplatz. Es sind Begegnungen zu Hause, im Restaurant, manchmal bei Freunden, Zusammentreffen auf dem Friedhof oder im Theater. Immer wieder gibt Anne Atik Hinweise auf die lakonischen Zeilen, die Beckett an die Freunde verschickt. Darüber hinaus offeriert sie eine Reihe von Mitteilungen, die dem Maler und Zeichner Avigdor Arikha gelten. Die Porträtzeichnungen, die dieser von Beckett gibt, sind gewandt, von penibler, geradezu störender Ähnlichkeit. Die Virtuosität des Strichs, über die Arikha verfügt, findet kein Äquivalent in dem Lob des Zögerns, das Beckett für den Freund in einem kleinen, sich von Korrektur zu Korrektur steigernden Spruch festhält: "Wieder auf dem Sprung gegenüber dem unbezwinglichen Außen. Auge und Hand fiebernd nach dem Nicht-Selbst ... Tiefe wunde Spuren." Mit solchen Zeilen beschreibt Beckett kaum das, was er vor Augen hat. Denn die Blätter Arikhas sind bei allem Wissen um Fragilität und Nervosität zu sicher, sie sprechen vom brillanten Können des Porträtisten. Von einer Visualisierung des Scheiterns, das Becketts ästhetischer Imperativ gewissermaßen verlangt, kann nicht die Rede sein.

Auf dem Terrain selbstkritischer Verwerfung, die jeden Strich, jedes Wort ausradieren muß, steht Beckett einem Giacometti, mit dem er in den fünfziger Jahren auch regelmäßig verkehrt, sicherlich näher. Auch das Werk der Brüder van de Velde paßt eher zu der Attitüde des "Nicht-mehr-malen-Könnens", das Beckett von der eigenen Poetik ableitet, in der mehr und mehr das Abbrechende den Rhythmus bestimmt.

Das Fundament für die Beziehung zu Arikha ist gleichwohl stark, sie geht weit über das hinaus, was der Künstler in seinem Werk anbieten kann. Beckett und den Maler verbindet die angespannte, unbändige Rezeption: "Was ihre Freundschaft sofort besiegelte, war wohl nicht nur die gemeinsame Liebe zur deutschen Literatur, sondern ganz allgemein ihr beiderseitiger Wissensdurst, ihre passionierte Belesenheit und beargwöhnte Bildung ..." Die Feineinstellung auf Lektüre und Rezitation vermittelt Interessantes, und die emphatischen Schilderungen der Rolle, die Wort und Musik bei den Zusammentreffen einnehmen, sind bewegend.

Ob sich alles, was im Buch erinnert wird, eindeutig auf Äußerungen und Fakten stützen läßt? Einen Hinweis wie "Cocteau las er gern" möchte man in dieser Einfachheit anzweifeln. Die Autorin versieht ihre Bemerkung mit dem Kommentar: "wobei ihn Cocteaus Verwendung des Telephons in ,La Voix humaine' besonders beeindruckt hat". Ausgerechnet dieses Rührstück rückt Anne Atik in die Nähe von "Das letzte Band", in dem als Partner Krapps ein Magnetofon auftritt. Wie steht es dann mit dem abfälligen Urteil, das Beckett in seinem Proust-Essay über das Dramolett fällt? In seiner Studie hatte Beckett darauf verwiesen, daß, verglichen mit Prousts Schilderung einer telefonischen Konversation des Erzählers mit der Großmutter, Cocteaus Stück ihm "nicht nur als Banalität, sondern als unnötige Banalität" vorkomme.

Was in den Erinnerungen vor allem berührt, ist die großzügige, jede nationale Vorliebe und Hegemonie von Sprache und Kultur übersteigende Begeisterung für Poesie und Musik. Atik läßt uns an Stunden höchster generöser Intensität teilnehmen, in denen sich Beckett und seine Freunde an der Kammermusik oder den Liedern Haydns, Mozarts, Schuberts oder Schumanns, an den Texten Goethes, Hölderlins, Heines, Dantes, Shakespeares, Apollinaires, Synges, Ariosts, Du Bellays, Yeats oder an den Psalmen berauschen. Größere Feste der Weltliteratur sind wohl kaum gefeiert worden. Dr. Johnson erweist sich dabei als der Gesprächspartner, Dante jedoch als der überragende Mentor Becketts.

In solchen Stunden werden Erinnerungen an das Dubliner Trinity College wach, an den fabelhaften, entscheidenden Unterricht bei Rudmose-Brown oder den Umgang Becketts mit der Italienischlehrerin Bianca Esposito in Florenz. Hier liefern die Hinweise der Autorin fabelhafte Einblicke. Dank der präzisen, begrifflichen Beschäftigung mit Poesie und mit der haarscharfen Pausenführung, die die Metrik bestimmt, wird spürbar, welchen Anspruch Beckett auf den genauen, rhythmisierten sprachlichen Ausdruck erhebt. Dazu paßt das Lob des Kohortativs, der sich in späten Texten wie "Lessness" ("Losigkeit") zu alttestamentarischer Unentrinnbarkeit bündelt. Auch die Hinweise, die dem unschlagbaren visuellen Gedächtnis und dem kunsthistorischen Wissen Becketts gelten, sind unersetzlich. Es ist viel im Buch von Harmonie und Freundschaft die Rede. Solche Momente der Annäherung tauchen schubweise immer wieder in der Biographie Becketts auf. Denken wir, in den späteren zwanziger Jahren, an die Hinwendung zum Unanimismus eines Jules Romains oder an den Freundschaftsbund um Joyce, dank deren sich der junge, von Ausgrenzung zu Verbrüderung, von Zynismus zu Selbsthaß schwankende Beckett in einer kollektiven Existenz abzusichern hofft.

Doch auch dieser Enthusiasmus wird schließlich von der unheilbaren Einsamkeit in die tiefe, von Schweigen gerahmte Trauer gestürzt, die Beckett nie verläßt: Ein später Text wie "Um abermals zu enden" wirkt, so betrachtet, als das Ritornell der letzten Jahre. Wir werden Zeugen der Ausfahrt in die Düsternis. Ein unabhängiges Leben - jenseits von Bedürfnissen und jenseits von Tröstung - verlischt, ohne viel Aufhebens zu machen, ohne Anspruch auf Mitleid vor unseren Augen. Hamm hat in "Endspiel" den Grund des metaphysischen Gleichmuts des Autors zum Ausdruck gebracht: "Aber überlegen Sie doch, überlegen Sie, Sie sind auf der Erde, dagegen gibt es kein Mittel."

WERNER SPIES

Anne Atik: "Wie es war. Erinnerungen an Samuel Beckett". Mit neun Porträtzeichnungen von Avigdor Arikha. Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Held. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 173 S., geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Mit skeptischem Enthusiasmus begrüßt Rezensent Werner Spies diese Erinnerungen von Anne Atik an ihren Freund Samuel Beckett. Die dem Buch beigegebenen Zeichnungen von Atik-Ehemann und Zeichner Avigdor Arikha überzeugen ihn wegen ihrer peniblen, geradezu störenden Ähnlichkeit und sprechen für ihn auch "vom brillanten Können des Porträtisten". Zwingend an diesen Erinnerungen findet Spies deren Beschränkung auf die Perspektive der Freundschaft. Die Autorin lasse den Leser an "Stunden höchster generöser Intensität teilnehmen". Die Hinneigung zu Beckett filtert für den Rezensenten dabei jeden Absturz ins Anekdotische ebenso wie der tiefe und kenntnisreiche Umgang mit Becketts Werk. Ärgerlich vermerkt Spies den kontraproduktiven "Waschzettel" des Verlages zum Buch, der die Offenbarung eines "überraschend nahbaren Privatmenschen" verspreche. Doch spürt Spies bei der Lektüre, dass dieses Buch über das Stolz-Private hinausführen möchte, welches ihn jedoch bei Lektürebeginn zunächst sichtlich befremdet hat. Auch befallen den Rezensenten gelegentlich Zweifel, ob sich alles, was im Buch erinnert wird, tatsächlich eindeutig auf Äußerungen und Fakten zurückführen lässt.

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"