Das erste Gewand

Roman

Übersetzung: Kihm, Susanne; Lomtadse, Nikolos

PAYBACK Punkte

10 °P sammeln!

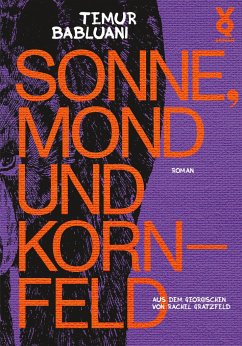

Ein Fremder kommt in Domenicos Dorf und weckt in dem jungen Mann den Wunsch, die Welt kennenzulernen. Zuerst kommt er nach Feinstadt, ein Ort der guten Sitten; doch ist wirklich "alles in Oo-ordnung", wie der Nachtwächter ruft? Als Domenico seine große Liebe auf tragische Weise verliert, will er fort, nach Kamora. Dort regieren Willkür und Verbrechen - bis eine Gruppe Hirten aufbegehrt. Sie errichten Canudos, eine Stadt der Freiheit. Doch der Kampf gegen Kamora steht ihnen bevor. Das meistgelesene Buch in Georgien und - zur Zeit sowjetischer Herrschaft geschrieben - eine aufrüttelnde Parab...

Ein Fremder kommt in Domenicos Dorf und weckt in dem jungen Mann den Wunsch, die Welt kennenzulernen. Zuerst kommt er nach Feinstadt, ein Ort der guten Sitten; doch ist wirklich "alles in Oo-ordnung", wie der Nachtwächter ruft? Als Domenico seine große Liebe auf tragische Weise verliert, will er fort, nach Kamora. Dort regieren Willkür und Verbrechen - bis eine Gruppe Hirten aufbegehrt. Sie errichten Canudos, eine Stadt der Freiheit. Doch der Kampf gegen Kamora steht ihnen bevor. Das meistgelesene Buch in Georgien und - zur Zeit sowjetischer Herrschaft geschrieben - eine aufrüttelnde Parabel über das menschliche Dasein in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Tyrannei. "Eine wunderschöne Fabel über die Liebe und die Freundschaft, über das Leben und die Identität, und allem voran eine Einladung zu einem Fest der Phantasie." Nino Haratischwili