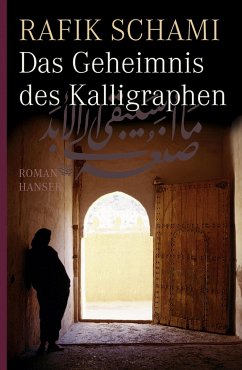

Die Königin und der Kalligraph

Kurzgeschichten. Übersetzt von Gerhard Meier, mit einem Nachwort von Rafik Schami

Mitarbeit: Schami, Rafik;Übersetzung: Meier, Gerhard

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

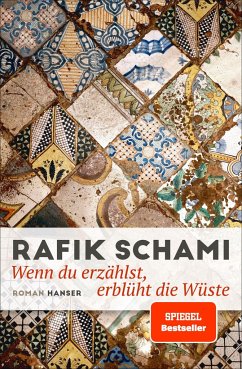

- Ein berührendes Erinnerungsbuch an das Damaskus von gestern und ein Plädoyer für friedliche Koexistenz aller Völker und Konfessionen im Nahen OstenEin hochaktuelles Zeugnis von Mitmenschlichkeit und religiöser Toleranz im Nahen Osten - erstmals auf Deutsch, herausgegeben von Rafik SchamiMoussa Abadi wurde im jüdischen Viertel von Damaskus geboren und wuchs in Frieden und Freiheit auf. In seinem berührenden Erzählband beschreibt er atmosphärisch dicht und humorvoll diese Welt von Gestern - Damaskus in der kurzen Phase vom Ende des Osmanischen Reichs 1918 bis zur französischen Besatz...

- Ein berührendes Erinnerungsbuch an das Damaskus von gestern und ein Plädoyer für friedliche Koexistenz aller Völker und Konfessionen im Nahen Osten

Ein hochaktuelles Zeugnis von Mitmenschlichkeit und religiöser Toleranz im Nahen Osten - erstmals auf Deutsch, herausgegeben von Rafik Schami

Moussa Abadi wurde im jüdischen Viertel von Damaskus geboren und wuchs in Frieden und Freiheit auf. In seinem berührenden Erzählband beschreibt er atmosphärisch dicht und humorvoll diese Welt von Gestern - Damaskus in der kurzen Phase vom Ende des Osmanischen Reichs 1918 bis zur französischen Besatzung am Beginn der 1920er-Jahre. Wir erfahren vom Leben der jüdischen Gemeinde und von deren friedlicher, ja brüderlicher Koexistenz mit Angehörigen anderer Religionen. So wird dieses Erinnerungsbuch zu einer in der Vergangenheit angesiedelte Utopie, zur Feier des brüderlich-harmonischen Zusammenlebens von Christen, Juden und Muslimen.

Ein hochaktuelles Zeugnis von Mitmenschlichkeit und religiöser Toleranz im Nahen Osten - erstmals auf Deutsch, herausgegeben von Rafik Schami

Moussa Abadi wurde im jüdischen Viertel von Damaskus geboren und wuchs in Frieden und Freiheit auf. In seinem berührenden Erzählband beschreibt er atmosphärisch dicht und humorvoll diese Welt von Gestern - Damaskus in der kurzen Phase vom Ende des Osmanischen Reichs 1918 bis zur französischen Besatzung am Beginn der 1920er-Jahre. Wir erfahren vom Leben der jüdischen Gemeinde und von deren friedlicher, ja brüderlicher Koexistenz mit Angehörigen anderer Religionen. So wird dieses Erinnerungsbuch zu einer in der Vergangenheit angesiedelte Utopie, zur Feier des brüderlich-harmonischen Zusammenlebens von Christen, Juden und Muslimen.