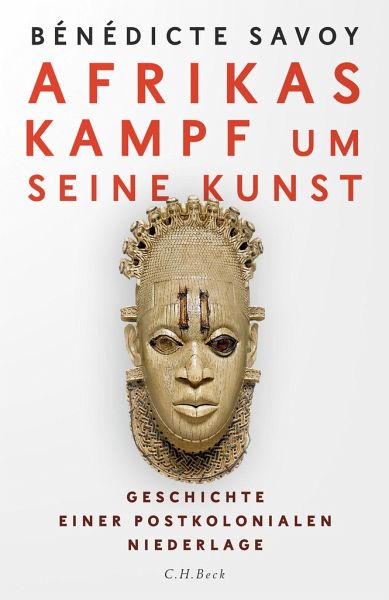

Afrikas Kampf um seine Kunst

Geschichte einer postkolonialen Niederlage

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

BÉNÉDICTE SAVOY STEHT AUF DER TIME-LISTE DER "100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE 2021"WIE AFRIKA SCHON VOR 50 JAHREN UM SEINE KUNST KÄMPFTE - UND VERLORSchon vor 50 Jahren kämpfte Afrika um seine Kunst, die während der Kolonialzeit massenweise in europäische Museen gelangt war. Und es fand durchaus Unterstützung im Westen. Am Ende jedoch war der Kampf nicht nur vergebens, er wurde auch erfolgreich vergessen gemacht. Auf der Grundlage von unzähligen unbekannten Quellen aus Europa und Afrika erzählt Bénédicte Savoy die gespenstische Geschichte einer verpassten Chance, einer Niederlage, die h...

BÉNÉDICTE SAVOY STEHT AUF DER TIME-LISTE DER "100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE 2021"

WIE AFRIKA SCHON VOR 50 JAHREN UM SEINE KUNST KÄMPFTE - UND VERLOR

Schon vor 50 Jahren kämpfte Afrika um seine Kunst, die während der Kolonialzeit massenweise in europäische Museen gelangt war. Und es fand durchaus Unterstützung im Westen. Am Ende jedoch war der Kampf nicht nur vergebens, er wurde auch erfolgreich vergessen gemacht. Auf der Grundlage von unzähligen unbekannten Quellen aus Europa und Afrika erzählt Bénédicte Savoy die gespenstische Geschichte einer verpassten Chance, einer Niederlage, die heute mit umso größerer Wucht auf uns zurückschlägt.

Afrikas Bemühungen um seine in der Kolonialzeit nach Europa verbrachte Kunst sind keineswegs neu. Schon bald nach 1960, als 18 ehemalige Kolonien die Unabhängigkeit erlangten, wurde von afrikanischen Intellektuellen, Politikern und Museumsleuten eine ungeheure Dynamik in Gang gesetzt. In ganz Europa suchten daraufhin Politikerinnen und Politiker, Journalisten, Akademiker und einige Musemsleute einen Weg, afrikanische Kulturgüter im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben. Die Argumente aber, mit denen andere versuchten, die Forderungen aus Afrika zu entkräften und Lösungen zu verhindern, ähneln auf frappierende Weise denen von heute. Schließlich verlief alles im Sand. Bénédicte Savoy verfolgt den postkolonialen Aufbruch und sein Ersticken und fragt, welche Akteure, Strukturen und Ideologien damals dafür sorgten, dass das Projekt einer geordneten, fairen Rückgabe von Kulturgütern traurig scheiterte.

Ein historisches Lehrstück von unheimlicher Aktualität

Die Geschichte einer verpassten Chance nach dem Ende des Kolonialismus

Bénédicte Savoy ist Koautorin des vielbeachteten "Berichts über die Restitution afrikanischer Kulturgüter" für Emmanuel Macron

Nur zehn Prozent der afrikanischen Kulturgüter befinden sich heute auf afrikanischem Boden

WIE AFRIKA SCHON VOR 50 JAHREN UM SEINE KUNST KÄMPFTE - UND VERLOR

Schon vor 50 Jahren kämpfte Afrika um seine Kunst, die während der Kolonialzeit massenweise in europäische Museen gelangt war. Und es fand durchaus Unterstützung im Westen. Am Ende jedoch war der Kampf nicht nur vergebens, er wurde auch erfolgreich vergessen gemacht. Auf der Grundlage von unzähligen unbekannten Quellen aus Europa und Afrika erzählt Bénédicte Savoy die gespenstische Geschichte einer verpassten Chance, einer Niederlage, die heute mit umso größerer Wucht auf uns zurückschlägt.

Afrikas Bemühungen um seine in der Kolonialzeit nach Europa verbrachte Kunst sind keineswegs neu. Schon bald nach 1960, als 18 ehemalige Kolonien die Unabhängigkeit erlangten, wurde von afrikanischen Intellektuellen, Politikern und Museumsleuten eine ungeheure Dynamik in Gang gesetzt. In ganz Europa suchten daraufhin Politikerinnen und Politiker, Journalisten, Akademiker und einige Musemsleute einen Weg, afrikanische Kulturgüter im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben. Die Argumente aber, mit denen andere versuchten, die Forderungen aus Afrika zu entkräften und Lösungen zu verhindern, ähneln auf frappierende Weise denen von heute. Schließlich verlief alles im Sand. Bénédicte Savoy verfolgt den postkolonialen Aufbruch und sein Ersticken und fragt, welche Akteure, Strukturen und Ideologien damals dafür sorgten, dass das Projekt einer geordneten, fairen Rückgabe von Kulturgütern traurig scheiterte.

Ein historisches Lehrstück von unheimlicher Aktualität

Die Geschichte einer verpassten Chance nach dem Ende des Kolonialismus

Bénédicte Savoy ist Koautorin des vielbeachteten "Berichts über die Restitution afrikanischer Kulturgüter" für Emmanuel Macron

Nur zehn Prozent der afrikanischen Kulturgüter befinden sich heute auf afrikanischem Boden