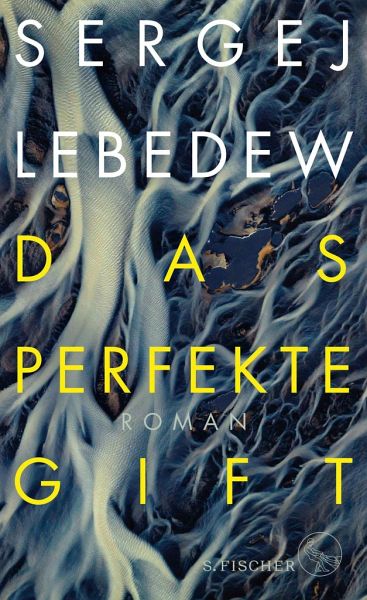

Das perfekte Gift

Roman

Übersetzung: Zwerg, Franziska

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sergej Lebedew besticht in seinem Roman »Das perfekte Gift« durch schwindelerregende Einblicke in Russlands Abgründe. Bis heute sind Stalins Schatten und der Kalte Krieg zu spüren. Und bis heute fasziniert das perfekte Gift, das nicht nur tötet, sondern Angst verbreitet, die viel giftiger ist als ein chemischer Stoff aus russischen Laboren. Ein fulminanter Roman über Wespenstiche, an denen Geheimagenten sterben, und die Jagd nach einem todbringenden Chemiker.»Sergej Lebedew schreibt nicht über die Vergangenheit, das hier ist unsere Gegenwart.« Swetlana Alexijewitsch»Lebedew durchscha...

Sergej Lebedew besticht in seinem Roman »Das perfekte Gift« durch schwindelerregende Einblicke in Russlands Abgründe. Bis heute sind Stalins Schatten und der Kalte Krieg zu spüren. Und bis heute fasziniert das perfekte Gift, das nicht nur tötet, sondern Angst verbreitet, die viel giftiger ist als ein chemischer Stoff aus russischen Laboren. Ein fulminanter Roman über Wespenstiche, an denen Geheimagenten sterben, und die Jagd nach einem todbringenden Chemiker.

»Sergej Lebedew schreibt nicht über die Vergangenheit, das hier ist unsere Gegenwart.« Swetlana Alexijewitsch

»Lebedew durchschaut, was die meisten sowjetischen und postsowjetischen Schriftsteller nicht sehen wollten.« Vladimir Sorokin

»Sergej Lebedew schreibt nicht über die Vergangenheit, das hier ist unsere Gegenwart.« Swetlana Alexijewitsch

»Lebedew durchschaut, was die meisten sowjetischen und postsowjetischen Schriftsteller nicht sehen wollten.« Vladimir Sorokin