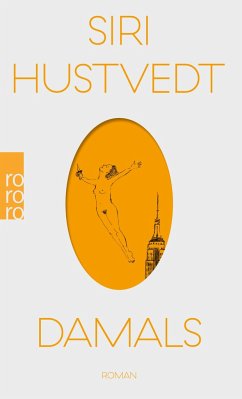

Damals

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

24,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine junge Frau bezieht ein winziges Zimmerchen im heruntergekommenen Morningside Heights. Das Jahr ist 1979, und S.H. kommt direkt aus der amerikanischen Provinz; daher ihr Spitzname: "Minnesota". Das wilde New York lockt, und sie, die Schriftstellerin werden will, genießt den Schmutz wie den Glanz, das turbulente Leben wie die Einsamkeit. Alles Neue saugt sie begierig in sich auf. So auch, durch die papierdünnen Wände zur Nachbarwohnung, die oft skurrilen Monologe und gesungenen Mantras ihrer Nachbarin: Lucy Brite, liest sie auf dem Klingelschild. Doch mit der Zeit wünscht sie, sie hätt...

Eine junge Frau bezieht ein winziges Zimmerchen im heruntergekommenen Morningside Heights. Das Jahr ist 1979, und S.H. kommt direkt aus der amerikanischen Provinz; daher ihr Spitzname: "Minnesota". Das wilde New York lockt, und sie, die Schriftstellerin werden will, genießt den Schmutz wie den Glanz, das turbulente Leben wie die Einsamkeit. Alles Neue saugt sie begierig in sich auf. So auch, durch die papierdünnen Wände zur Nachbarwohnung, die oft skurrilen Monologe und gesungenen Mantras ihrer Nachbarin: Lucy Brite, liest sie auf dem Klingelschild. Doch mit der Zeit wünscht sie, sie hätte nicht so genau hingehört. Immer dringlicher werden Lucys Gesänge, immer klagender. Von Misshandlung ist die Rede, von Gefangenschaft, von Kindstod, ja von Mord. Nach und nach wird die Nachbarin zu einer immer schrecklicheren Obsession. Bis eines Nachts ein dramatisches Ereignis in Minnesotas Wohnung Lucy Brite in Person auf den Plan ruft - und nun beginnt ein Geheimnis sich zu lüften...

Vierzig Jahre später erzählt die gealterte S.H., inzwischen eine anerkannte Schriftstellerin und Wissenschaftlerin, was davor und danach geschah: erzählt von Frauensolidarität und Männerwahn, von Liebe und Geschlechterkampf, von Gewalt und Versöhnung. Erzählt aber auch vom Mysterium der Zeit, von Erinnerung und Phantasie, von der Art und Weise, wie alles im Leben zu Geschichten wird, erzählt vom Erzählen. Und das mit einer unbändigen Lust daran, die uns wünschen lässt, das Buch wäre nie zu Ende.

Vierzig Jahre später erzählt die gealterte S.H., inzwischen eine anerkannte Schriftstellerin und Wissenschaftlerin, was davor und danach geschah: erzählt von Frauensolidarität und Männerwahn, von Liebe und Geschlechterkampf, von Gewalt und Versöhnung. Erzählt aber auch vom Mysterium der Zeit, von Erinnerung und Phantasie, von der Art und Weise, wie alles im Leben zu Geschichten wird, erzählt vom Erzählen. Und das mit einer unbändigen Lust daran, die uns wünschen lässt, das Buch wäre nie zu Ende.

buecher-magazin.de"Ich bin daran interessiert, zu verstehen, wie sie und ich miteinander verwandt sind", schreibt die 61-jährige Siri Hustvedt über ihr 23-jähriges jüngeres Selbst. Bei einem Umzug findet sie das Tagebuch ihres ersten Jahres in New York. Damals, als sie jung war und Minnesota genannt wurde, schreibt sie an ihrem ersten Roman, pilgert zu Dichterlesungen, feiert mit ihrer Freundin Whitney im Studio 54 und ist zeitweise so pleite, dass sie in Abfalleimern nach ihrem Abendessen sucht. Mit einem Stethoskop an der Wand transkribiert S. H. die Lucy-Brite-Monologe - und rätselt mit ihrer Clique, der Fünferbande, wie die exzessiven Selbstgespräche ihrer Nachbarin zu deuten sind. Ständige Begleiterin wird nach einem Übergriff die Baroness, ein 14-cm-Stiletto-Springmesser - getauft nach ihrer geistigen Leitfigur Elsa von Freytag-Lothringen. Vergangenheit und Gegenwart verschieben sich ineinander, denn während Hustvedt ihre Erinnerungen mit den Aufzeichnungen abgleicht und reflektiert, wird sie mit dem zerfallenden Kurzzeitgedächtnis ihrer 93-jährigen Mutter konfrontiert. Diese vergisst die Gegenwart und zieht sich in die Vergangenheit zurück, ihre Tochter folgt ihr auch dorthin. Siri Hustvedt erfindet ihre eigene introspektive Detektivin, die durch die Zeit reist, um wieder eins zu werden in der vierten Dimension.

buecher-magazin.de"Ich bin daran interessiert, zu verstehen, wie sie und ich miteinander verwandt sind", schreibt die 61-jährige Siri Hustvedt über ihr 23-jähriges jüngeres Selbst. Bei einem Umzug findet sie das Tagebuch ihres ersten Jahres in New York. Damals, als sie jung war und Minnesota genannt wurde, schreibt sie an ihrem ersten Roman, pilgert zu Dichterlesungen, feiert mit ihrer Freundin Whitney im Studio 54 und ist zeitweise so pleite, dass sie in Abfalleimern nach ihrem Abendessen sucht. Mit einem Stethoskop an der Wand transkribiert S. H. die Lucy-Brite-Monologe - und rätselt mit ihrer Clique, der Fünferbande, wie die exzessiven Selbstgespräche ihrer Nachbarin zu deuten sind. Ständige Begleiterin wird nach einem Übergriff die Baroness, ein 14-cm-Stiletto-Springmesser - getauft nach ihrer geistigen Leitfigur Elsa von Freytag-Lothringen. Vergangenheit und Gegenwart verschieben sich ineinander, denn während Hustvedt ihre Erinnerungen mit den Aufzeichnungen abgleicht und reflektiert, wird sie mit dem zerfallenden Kurzzeitgedächtnis ihrer 93-jährigen Mutter konfrontiert. Diese vergisst die Gegenwart und zieht sich in die Vergangenheit zurück, ihre Tochter folgt ihr auch dorthin. Siri Hustvedt erfindet ihre eigene introspektive Detektivin, die durch die Zeit reist, um wieder eins zu werden in der vierten Dimension.