Eine Liebe in New York (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Schmidgall, Renate

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

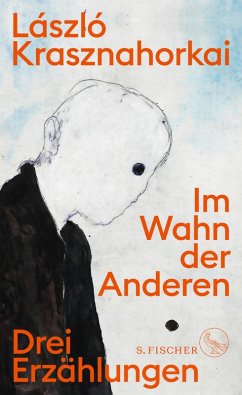

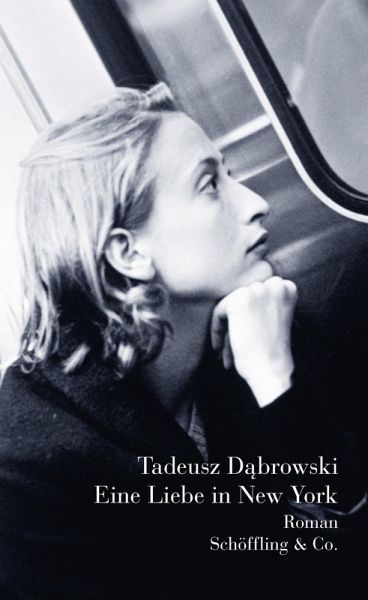

"Er lernt sie zufällig in der U-Bahn kennen: Megan ist Architektin, lebt in New York und interessiert sich für moderne Kunst. Als typische Amerikanerin ist sie blond, jung und oberflächlich. Oder denkt das nur der polnische Dichter, mit dem sie nach dieser ersten Begegnung ein paar leidenschaftliche Nächte verbringt? Er kommt nur schwer damit zurecht, dass sie, eigentlich aus Kanada, sich nach seiner Abreise nicht mehr meldet und trotz Handy nie erreichbar zu sein scheint. Ein Buch, das sie ihm zum Abschied geschenkt hat, ist alles, was ihm noch von ihr bleibt. Darin steht eine Geschichte,...

"Er lernt sie zufällig in der U-Bahn kennen: Megan ist Architektin, lebt in New York und interessiert sich für moderne Kunst. Als typische Amerikanerin ist sie blond, jung und oberflächlich. Oder denkt das nur der polnische Dichter, mit dem sie nach dieser ersten Begegnung ein paar leidenschaftliche Nächte verbringt? Er kommt nur schwer damit zurecht, dass sie, eigentlich aus Kanada, sich nach seiner Abreise nicht mehr meldet und trotz Handy nie erreichbar zu sein scheint. Ein Buch, das sie ihm zum Abschied geschenkt hat, ist alles, was ihm noch von ihr bleibt. Darin steht eine Geschichte, die sich wie ein Spiegel der eigenen, schwer greifbaren Begegnung inmitten der New Yorker Großstadtkulisse liest. Megans Buch heißt "Es ist, wie"s ist" - aber wie ist es eigentlich, das Leben?Tadeusz Dabrowskis Romandebüt umkreist auf raffinierte Weise das Rätsel einer Liebe, die umso verrückter macht, je mehr sie sich entzieht. "Eine Liebe in New York" erzählt poetisch und intensiv vom Schmerz einer sich verflüchtigenden Wirklichkeit."

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.